来源:北京聚宝荟艺术品鉴定中心 时间:2024-11-02 06:27:20 [举报]

她林林总总列出了11个条件,先拿它们跟吴镇画的墨竹做对比,发现有一幅完全符合这十几个条件,其他的则一个都不符合。而一幅符合条件的《石竹图》恰恰是所有藏品中不为人知的,在徐小虎看来,这是因为假作太多,反而让真迹显得是“例外”,《石竹图》就是一幅“被遗忘的真迹”。

次发现台北故宫所藏吴镇之画有伪的时候,徐小虎惊得发烧病倒,在家躺了3天。半年后,她才敢再一次去台北故宫提画研究。经过盘点,她认为台北故宫收藏的50多幅吴镇画作中只有三幅半是真的。

她先把这个消息告诉了蒋复璁。蒋复璁一听,说:“有赝品吗?太好了!那么我们应该马上开始研究,把真伪区分开!”也正是从这时开始,她建立了自己的鉴定方法,想要重新给古代画作断代,把那些真迹选出?来。

可惜好景不长。1983年,蒋复璁退休,新上任的院长听说故宫有假画很不高兴,在看过《被遗忘的真迹》初稿后,他甚至不让徐小虎提画。为了继续研究,徐小虎只能请各路同学朋友帮忙找高解析度的电子版藏画。

在那段时间,徐小虎写出了《被遗忘的真迹》,并因此获得了去牛津大学读博士的机会。谈及那段时间的经历,她觉得有点委屈:“院长可能觉得台北故宫有假画伤害了他的自尊。似乎(如果有赝品)就是皇帝没穿衣服。其实,皇帝没穿就没穿嘛!”

那一年,徐小虎在上海博物馆开会时,看到前来参加的评论者,她愣住了,问身边的老学弟:“看看他们,好像都比我们年轻,是吗?”学弟回答:“那当然了!”“可是,我清楚记得上次开会的时候,站在台上的老师都比我们老很多啊!”她突然意识到,自己因为被禁言,已错过整整一代学者,成了全场“老的人”。

也是在这一年,身处争议漩涡几十年的徐小虎去尼泊尔的深山里修行,除了参加活动,很少离开这里。

《被遗忘的真迹》出版至今已有5年,豆瓣评分8.6。在读者的评论中,有人赞同徐小虎敢钻研敢发声的态度,有人欣赏她为“中国画辨伪学”作出的努力,也有人认为她用西方学到的鉴赏方法来给画作断代是一种中国艺术史缺的“”。

今年9月,徐小虎的新书《南画的形成:中国文人画东传日本初期研究》再次由理想国出版。她也因此走出尼泊尔的深山,再度来到北京。

在一系列的新书活动中,徐小虎习惯用“小虎”称呼自己,每当说到一个有意思的结论,她就会忍不住开心地笑起来。参加活动的年轻人纷纷用“可爱”来形容她,而她本人也在做一件更可爱的事——她期待建立一部“没有大师的中国书画史”,在这部历史中,书画不分大师还是无名氏,只论创作年代和艺术价值。

“这是一项民族的工程。”原北京故宫博物院副院长、古代书画杨新说。

傅熹年,中国工程院院士,建筑历史学家,中国建筑技术研究院建筑历史研究所建筑师。

他长期从事中国古代建筑史研究,研究中国古代城市和宫殿、坛庙等大建筑群的规划、布局手法及建筑物的设计规律。此外也长于中国古代书画史研究,在《中国古代书画目录》中对大量藏品签署了鉴定意见。更对中国国内、国外所藏若干重要古代名画进行考辨研究,撰有研究论文十余篇,编有《傅熹年书画鉴定集》,及《中国美术全集·绘画编》中的《两宋绘画·上、下》、《元代绘画》等。

2018年从日本私人藏家手中动员回来了苏东坡真迹《枯木怪石图》和赵孟頫的两通书札,三件文物共开价1.5亿元。傅熹年参与了鉴定,认定其为真品,建议国家收购,但国家文物部门却表示没有这么多的经费。终,《枯木怪石图》在佳士得拍卖行以4.1亿港元被一位“神秘买家”买走,赵孟頫书札也拍出天价,买家身份同样没对外透露。

遇到这些事,傅熹年总是很无奈,他觉得这些东西该公家收藏的。就像他的主业本来是中国古代建筑史,在一生中却总是被一次次的运动打断,后期又被书画这个业余爱好“喧宾夺主”。

认识七十年了,他的清华同窗王世仁觉得他始终正派,不管是被打成右派时还是后来当了中国工程院院士,始终不以物喜不以己悲。

不过,傅熹年对一些事很不在意,但对另一些事又很在意。如说起梁启超题赠给赴美留学的梁思成和林徽因的宋《营造法式》、梁思成画的建筑图手稿清华建筑系都没有出钱收购,他冷静的语调少见地变成了义愤填膺,为恩师梁思成如今所受到的这种“待遇”而愤愤不平。

师姐王其明觉得,傅熹年的“本行”虽是建筑,但对书画、古籍等精研很深,这有家庭的影响,也与他曾直接受教于“北梁(梁思成)南刘(刘敦桢)”有关,因此他能成为中国古典文化的通才。

这样的文化通才,前有大师无数,后恐来者寥寥了。

说起傅熹年,同学王世仁和王其明印象深刻的都是“家学渊源”。

王世仁是傅熹年住上下铺的兄弟,大学时曾去过傅家。那时傅家已经从“藏园”搬到西城区大觉胡同的一个小四合院里。傅熹年的祖父傅增湘曾任北洋教育总长,自号“藏园老人”,家中藏书万千。王世仁记得,连门道里都堆满了书,书房里满墙都是书柜,放着“二十四史”等古籍。他印象深的是希特勒的水彩画集子,全中国就这一本。

傅熹年的父亲傅忠谟是玉石鉴赏家,1951年调到文化部文物局工作。当时文物局刚成立,不少人是从外地调来的,住集体宿舍,周末常到傅家聚会聊天。其中,张珩、徐邦达和傅家世交启功等人都是精研古代书画的。他们闲谈间说的都是古书画,有时还展开辩论。有一次说到宋徽宗的柳鸭芦雁图,张珩说柳鸭是真的、芦雁是假的,徐邦达和启功不同意,后来确实在芦雁上发现了问题。

年轻的傅熹年喜欢听他们高谈阔论,大家见他后生可教,有时也特地点拨他一二。张珩告诉他,要想了解中国古书画,看两本书就够了,一本是日本人1937年出的《支那名画宝鉴》,一本是商务印书馆1936年出的《参加伦敦中国艺术国际展览会出品图说》(书画册)。张珩要他把厚厚的硬皮精装书《支那名画宝鉴》拿来,对照着书一幅画一幅画地为他讲解,这回说不完下回继续,他边听边拿铅笔在书上做记号。其中就画一个圈,特别好的画两个圈。如宋代崔白的花鸟画名作《双喜图》,旁边用铅笔注明“真迹”,还有一个“故”字,意为故宫藏。傅熹年到现在还保留着这两本书。

傅熹年说,前人看书画有所谓“望气派”之说,鉴定书画的关键在于见识真迹。那时,他得到了一个极其难得的机会。

1952年后,国家收购和个人捐献的大量书画古籍都集中到文物局(后来全部交给了故宫书画馆),有时会有领导和来参观。每逢有这样的好事,长辈们都不忘叫上他。

“人家当然不能为我开放,但是有领导来的时候,你在旁边远远瞧着点,他看完了你过来探探头,这还是可以的。”参观时,还能聆听到张珩、徐邦达等的现场讲解。

就这样,傅熹年看了大量名画真迹,《千里江山图》《清明上河图》《韩熙载夜宴图》等如今如雷贯耳的“大IP”,他当时都见过了。

他没想到的是,四年级划分时,清华营建系已改为纯工科的建筑系,没有了建筑史。他被分到工业建筑,毕业后分配到中国科学院土木建筑研究所。幸而1956年9月中科院与清华建筑系合办建筑历史与理论研究室,梁思成任主任,傅熹年被所在单位派到这个研究室工作,得以回到母校清华。他以为终于实现了研究中国建筑史的夙愿,但命运再一次捉弄了他。

反右运动中,因一些私下闲谈被人揭发,他被划成右派,1959年春下放建筑工程部的北京南口农场劳动。

说起这次下放,他只淡淡地说工作是“放牛、养猪、种老玉米”。他觉得自己很厉害的是给母猪接生,十个八个呼噜一下子就生出来了,“挺好玩的”。下放的近两年里,他抽空反复通读了带去的《资治通鉴》和宋《营造法式》。

1960年10月,他摘掉了右派帽子,返回单位。反右后,建筑历史与理论研究室已被清华撤销,经梁思成联系,傅熹年等非清华人员调到了建筑工程部所属的建筑科学研究院建筑历史室。工作室的主任是梁思成,副主任是刘敦桢、汪季琦。傅熹年被编入民居研究组,参加了王其明负责的浙江民居调查。

鉴定全国公藏古代书画

后,傅熹年结束了多年的漂泊生涯,得以回归,右派问题也在1979年“改正”。但是,他仍然不能心无旁骛地搞,因为,80年代,他又“跨界”成为了中国古代书画鉴定组成员。

全国古代书画鉴定工作早开始于60年代初。在周恩来的指示下,文化部文物局组成了鉴定小组,张珩为组长。张珩于1963年病逝,不久“文革”开始,这项工作就完全停顿了,直到1983年,才在谷牧的批示下重启。当时决定,由中宣部下发文件,将鉴定全国公藏古代书画作为一项国家任务下达。

1983年8月,中国古代书画鉴定组正式在北京成立,上海博物馆顾问谢稚柳和北京师范大学教授启功任组长,谢辰生代表文化部文物局负责协调工作,组员有故宫博物院研究员徐邦达、辽宁省博物馆副馆长杨仁恺、故宫博物院研究员刘九庵,以及当时在中国建筑技术发展中心建筑历史研究所任研究员的傅熹年。

傅熹年是在启功、徐邦达和谢辰生的联合推荐下进入这个组的,全组七个人中,六人都是七十往上的老,只有他是50岁的“小字辈”。

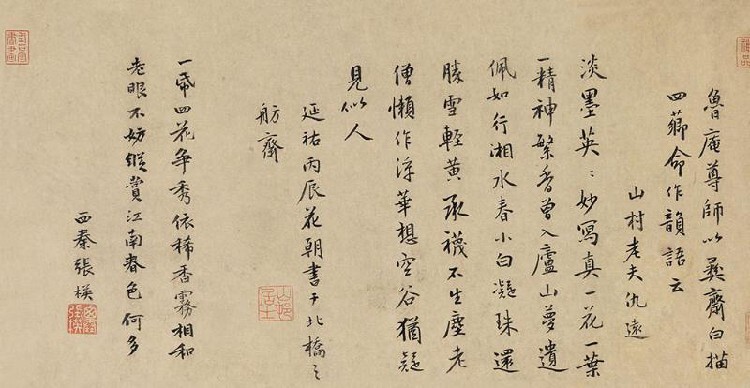

这是他次目睹此画实物。他注意到,位于画幅右上方的款识“吴兴赵孟頫”笔法滞涩,且从构图上看画幅右方颇显局促,因而认为画作并非赵孟頫作品,而是经过了剪裁,作者原款被裁去,“赵孟頫”的名字是后来添加的。

因为全国需鉴定的书画作品很多,当时商定,鉴定组采取不争论原则,将不同意见作为附注标注。谢辰生只负责协调工作,启功没有参加这次鉴定,参加的5个中,徐邦达、杨仁恺、刘九庵3人同意这个意见。后的鉴定意见为,该画为元人作品,但非赵孟頫所作。

鉴定组在沈阳工作时,也发生过较大争论,尤其是对一些画的年代分歧很大。

1986年后,徐邦达实际上不参加鉴定了,启功也经常不来,刘九庵和傅熹年不得不负起主要责任来,大量的反对意见都是他们俩签署的。

傅熹年说,并不是每一位都坚持自己主持收购的书画为真,徐邦达就很大度,他替故宫收进的字画,如果鉴定组认为是假的,他也认账。

标签:吴冠中字画收购商电话,潘天寿字画直接收购,范曾字画收购商电话,刘文西字画一手钱一手货